医療技術部門のご案内Departments and Divisions 検査科

はじめに

私たち臨床検査技師は、病院などの医療施設の中で様々な検査業務を担っている国家資格をもった検査の専門家です。

臨床検査の仕事は、医師が患者さんの病気の診断・治療方針の決定・経過観察等に必要な情報となる検査データを提供しています。その内容は大きく二つに分かれており、尿・血液・組織・喀痰・便など体から採取した検査材料を調べる「検体検査」と、患者さんに直接接して検査を行う「生理機能検査」があります。

「検体検査」には、一般検査・血液検査・生化学検査・免疫血清検査・輸血検査・細菌検査・病理検査があり、「生理機能検査」には、心電図検査・超音波検査(心臓、腹部、甲状腺、乳腺、など)・肺機能検査・脳波検査・血圧脈波検査などがあります。

当院検査科は、外来診療での診察前迅速検査体制をはじめ、夜間救急のための24時間緊急検査体制をとっており、いつでも迅速な検査結果の提供が可能です。

検査科のモットーは 『全ての検査を、自分の家族のものと思って!』

概要

現在、検査科には国家資格を持った臨床検査技師26名(男性9名・女性17名)が勤務しています。(2021.4現在)

患者さんの大事な検査データを正しく迅速に報告するために、日々進歩する検査技術や必要な臨床知識を習得するよう、日々研鑽を重ねています。 毎年平均して、技師一人あたり年間20回以上のセミナー・講習会等へ出席している他、日々の研究成果を全国学会や地方学会・専門学会などの各学会へ発表を行っています。

また、群馬県では平成13年より病院毎に異なっている検査値や基準範囲の統一のため、群馬県臨床検査精度管理協議会(群馬県・群馬県医師会・群馬県臨床検査技師会・群馬大学の4団体の協同事業)が統一化事業を進めており、当院検査科も県内の「基幹施設」の一つとなっています。更に、日本臨床衛生検査技師会(JAMT)と日本臨床検査標準協議会(JCCLS)が進めている全国規模の臨床検査値標準化事業にも「基幹施設」として参加・協力をしてきました。

2011年4月に認証取得して以来、これまで2年毎に5回更新しています。

また、臨床検査技師個人のスキルアップのために種々の認定資格の取得にも努力を続けており、確かな検査結果の提供に寄与にしています。

現在の専門資格取得者は以下の通りです。

-

検体検査関連 認定輸血検査技師 2名 認定血液検査技師 2名 認定救急検査技師 1名 緊急検査士 5名 細胞検査士 2名 二級臨床検査士(臨床化学) 3名 二級臨床検査士(血清学) 1名 二級臨床検査士(血液学) 3名 日本糖尿病療養指導士 3名 NST専門療養士 2名 ICS研修修了者 3名 -

生理検査関連 超音波検査士(循環器) 4名 超音波検査士(消化器) 4名 超音波検査士(体表臓器) 0名 認定心電検査技師 1名 二級臨床検査士(循環生理学) 1名

業務内容

1.検体検査

一般検査

尿中の成分を検査することで、糖尿病や腎臓病などの状態がわかります。その他にも、便潜血検査や髄液・体腔液(胸水、腹水、関節液)なども検査しています。必要に応じて、熟練の臨床検査技師が顕微鏡を使って丁寧に確認をしています。

また、全自動尿統合分析装置(AU-4050)を導入し、尿定性検査と尿中有形成分分析を1台で効率的に処理しています。更にデータ管理ソフト(メックネットミニラボ)を導入し、検査受付から結果報告まで検体のデータ処理を全てカバーした世界初のマルチデータ管理システムを整備しています。AU-4050はフローサイトメトリー法による有形細胞の分別能に優れ、尿検査の効率化を実現しています。

[全自動尿統合分析装置:オーションハイブリッドAU-4050&ミニラボ]

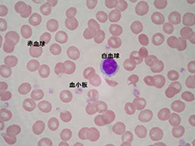

血液検査

私たちの体を流れる血液中には、赤血球・白血球・血小板・血漿といった成分が入っており、これらの成分を検査することで貧血などの状態がわかります。

血液検査部門では、専用装置を用いてこれらを分析し、報告しています。また、手術前の検査として出血時の止まりやすさを調べるための検査などを実施しています。

-

[全自動血球計数装置:XE-5000] -

[末梢血染色標本]

生化学検査

患者さんから採血された血液は遠心分離され、血球と血清(上清)に分けられます。この血清を利用して種々の検査を行なっています。

生化学検査では、健康診断などでもよく目にする肝機能検査や脂質検査などをはじめ、腎臓、膵臓など様々な臓器の状態を化学的に分析し、その検査データを迅速に臨床医に報告しています。また、24時間救急体制をとっているため、処理能力の高い自動分析装置を2台体制で整備することで止まらない検査データの提供に努めています。

[生化学自動分析装置:日立Labospect 008]

免疫血清検査

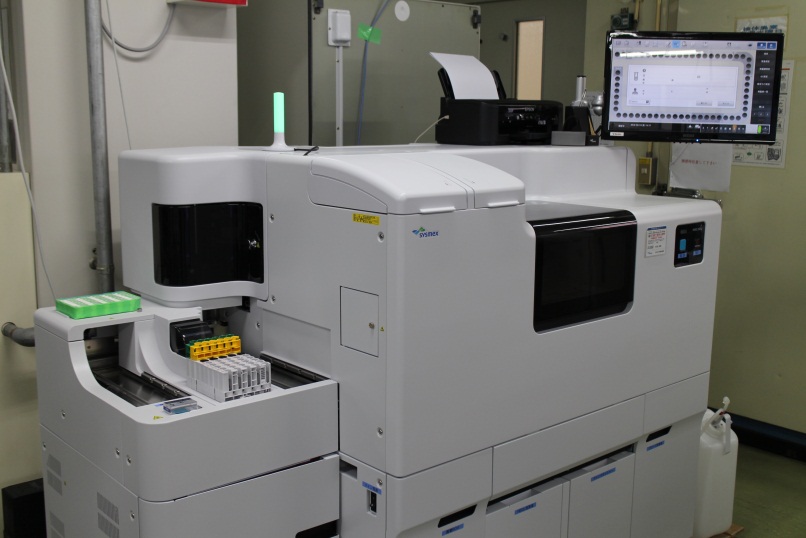

免疫血清検査では、C型肝炎など肝炎ウイルスの検査をはじめ、甲状腺機能検査や悪性腫瘍などで増加する物質の検索など3台の免疫自動分析装置を利用して行っています。また、最新の分析装置を導入することで、採血から結果報告までの時間を生化学検査は30分以内、免疫血清検査は50分以内を目標に迅速で正確な検査データの報告に努力しています。

[全自動免疫分析装置:HISCL5000]

当院では入院時の新型コロナウイルスの感染確認としてルミパレスG1200を利用して抗原定量検査を行っており、徹底した感染防止策を執っています。

[全自動免疫分析装置:ルミパレスG1200]

輸血検査

輸血検査は、出血等により不足した血液成分(赤血球、血小板、血漿)の補充を目的とした輸血療法をするときに必ず行う必要のある検査です。

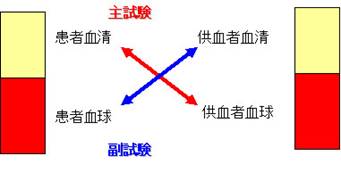

最初に患者さんの血液型を検査して、同じ血液型の血液製剤に対して交差適合試験(クロスマッチ)を行います。患者さんの血清と赤血球製剤の血球(主試験)、患者さんの血球と赤血球製剤の血漿(副試験)を試験管内で反応させ、輸血が可能かどうか判定します。

また、手術時に予め採取しておいた自分の血液を輸血する「自己血輸血」を予定している患者さんに対して、採血時のサポートから検査・保管までの一元管理を行っています。輸血療法は効果がある反面、危険(リスク)を伴いますので、安全な輸血医療を提供するために私たち臨床検査技師はさまざまな役割を担っています。

[全自動輸血検査装置:eflexis]

交差適合試験

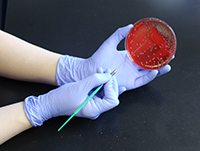

微生物検査

顕微鏡で観察できる生物を微生物と言います。その微生物は大きさや構造から原虫、真菌、細菌、ウイルス等に分類されます。微生物検査では、患者さんから提出された検査物 (=検体:喀痰、鼻腔擦過、尿、便、膿、血液など)を培養し、病原菌の有無を調べて菌の名前を特定します。更に、特定した菌(病原菌)にどんな薬剤(=抗菌薬)に効果があるかを調べる検査を行っています。また、インフルエンザやアデノウイルスなどのウイルス感染を調べる迅速検査も行っています。

遺伝子検査

採取された検体からDNAやRNAを抽出して、目的とする遺伝子を増幅して検査を行う核酸増幅検査装置を導入してします。この検査装置を利用して結核菌群や新型コロナウイルスの遺伝子レベルの検査が院内で出来るようになりました。

核酸増幅検査装置を利用することで、これまで長い時間を要していた結核菌群核酸増幅検査をより簡便に行うことが出来るようになりました。検体の前処理から結果報告まで約90分で可能となり、抗酸菌検査の迅速な結果報告が可能となっています。また、新型コロナウイルスの遺伝子検査は一度に7名まで検査が可能となっています。

[自動遺伝子検査装置:TRC-Ready80]

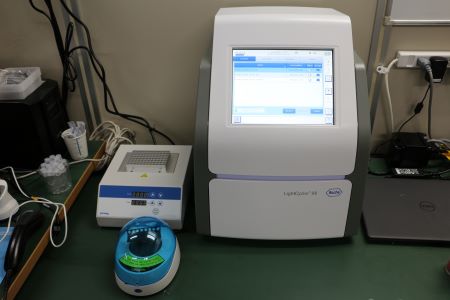

大量の遺伝子検査を行えるPCR検査装置も導入しており、非常時の新型コロナウイルスの遺伝子検査にも対応可能となっています。

[リアルタイムPCR検査装置:LightCycler96]

夜間・休日の新型コロナウイルスの遺伝子検査は検体の前処理から結果報告まで最短15分で検査可能であり、迅速な検査結果の報告が可能となっています。

[迅速遺伝子検査装置:ID NOWシステム]

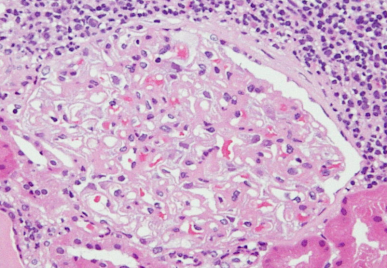

病理検査

病理検査は大きく分けて「組織診断検査」と「細胞診断検査」があります。

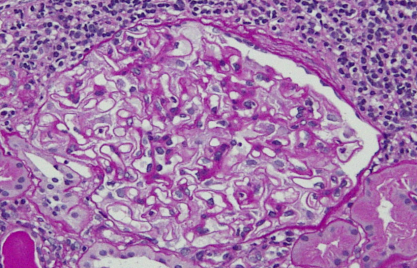

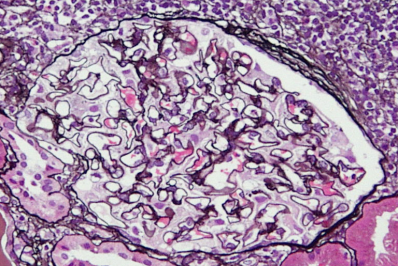

「組織診断検査」

患者さんの病変部(腫瘍など)から内視鏡や手術などで組織(臓器)を採取して顕微鏡標本を作製し、病気の最終診断を行います。癌の進行度や組織型を調べることにより、分子標的治療薬などが適用できるかどうかなど適正な治療が選択できます。

手術中に病変部が完全切除できたかどうかを確認するために、「術中迅速病理診断」を行っています。病理検査技師が短時間に専用の機器を用いて病理標本を作製し、病理診断医が迅速に診断し、執刀医に病理診断を報告します。その結果により拡大手術が行われる事もあります。

-

[HE染色] -

[PAS染色] -

[PAM染色]

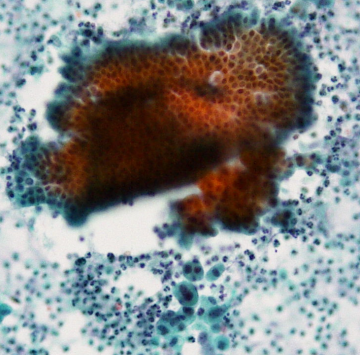

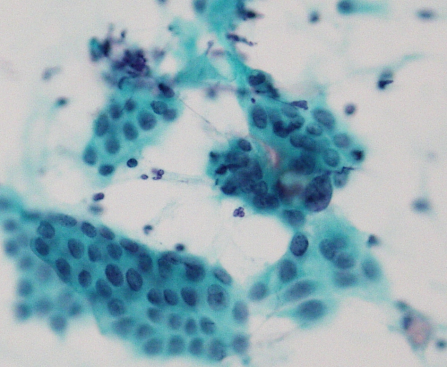

「細胞診断検査」

病変部からごく少量の細胞を採取して顕微鏡標本を作製し、病気の診断を行います。

細胞検査士が標本の作製とスクリーニングを行い、細胞診診断医が最終診断をします。

検診などで行われている喀痰細胞診や婦人科細胞診を始め、乳腺や甲状腺の穿刺吸引細胞診や泌尿器、体腔液なども細胞診検査を行います。

-

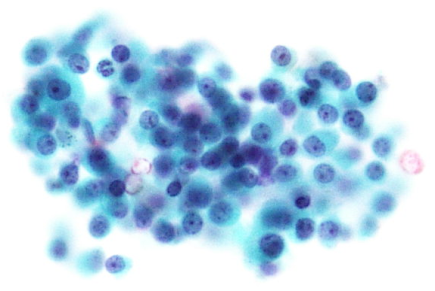

[Papanicolaou 染色] -

[Papanicolaou 染色]

当院では膵・胆道系の消化器腫瘍の検査・治療が盛んに行われています。

ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)、EUS-FNA(超音波内視鏡下穿刺吸引生検)を行い、採取された組織・細胞から組織診標本・細胞診標本を作製し、診断を行っています。

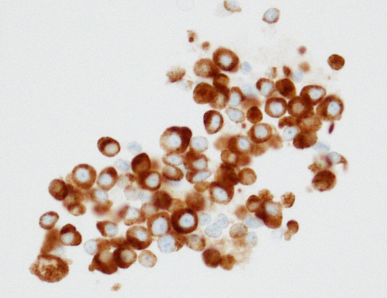

また、積極的にセルブロック標本を作製し、免疫抗体染色などの特殊染色を行うことで、より精度の高い病理細胞診断に活かしております。

-

[Papanicolaou 染色] -

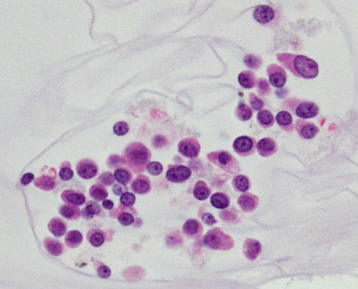

[HE染色] -

[免疫染色(Synaptophysin)]

2.生理検査

生理機能検査は患者さんから直接情報を得るもので、患者さん自身が検査の対象となります。外来診療では心電図検査以外はすべて予約制となっておりますが、当日の検査にも出来る限り対応しております。また、心電図検査などでの女性の患者さんに対しては出来るだけ女性技師が対応するようにしておりますので、女性技師による検査をご希望の方はご遠慮なくお申し出ください。

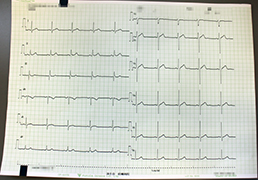

心電図検査

心臓はリズミカルに収縮するために微弱な電気信号を発生しています。この電気信号を体につけた電極から検出し、波形として記録します。(標準12誘導心電図)

その波形の乱れから、心臓の病気の兆候などを読みとる検査です。

また、胸に電極を貼りつけて小型の記録器を装着し、24時間心電図を記録するホルター心電図や運動負荷試験(トレッドミル負荷試験等)なども行っています。これらの検査をすることで、1回の心電図検査では見つけることの出来なかった異常を見つけることが出来ます。

ホルター心電図の記録器を装着していてもほぼ普段通りの生活が可能ですし、どちらの検査も検査すること自体は苦痛を伴いません。

トレッドミル検査装置と心電図波形

超音波検査

人間の耳に聞こえないほど高い周波数の超音波を用いて、臓器の状態や形態などを観察します。肝臓や腎臓などの腹部臓器や心臓・甲状腺・乳腺・頚動脈などの検査を行っています。

超音波検査は、放射線を使用するCTスキャンなどとは違い、患者さんにとって痛みや害の無い、負担の少ない検査です。

また、肝臓の硬さや脂肪量を測定するフィブロスキャン検査も導入しました。検査時間は腹部エコーと併せて約30分です。硬さや脂肪量を数値で表すことができ、病態把握や経過観察に有用とされています。

超音波診断装置とエコー画像

肺機能検査

肺活量など、呼吸機能の状態を調べる検査です。

検査時に患者さんに出来るだけ努力をしていただくことで、正確な評価が可能となります。

脳波検査

脳細胞は、微弱な電気的刺激を出すことによって、情報をやりとりしています。

脳波検査では、頭皮にこの微弱な電気信号を検知する電極を付け、脳内部の電気的刺激を検出し、波形として記録します。この波形を分析することで、睡眠の状態や脳の病気を知ることが出来ます。

血圧脈波検査

動脈硬化の程度を調べる検査です。

仰向けに寝た状態で両手首、両腕の血圧と脈波を測定します。時間は5分程度で血圧測定と同じ感覚でできる簡単な検査です。この検査では”動脈の硬さ”、”動脈の詰まり”、”血管年齢”の3つを測定します。

睡眠時無呼吸症候群に関する検査

睡眠時の無呼吸は高血圧や糖尿病などの生活習慣病に関連があるとされており、早期の発見・治療を行うことが重要です。患者さんに機器を持ち帰っていただき自宅で装着する簡易検査と、一泊入院していただくPSGという検査があります。

生理検査室としてのチーム医療

検査科内外と積極的に関わりを持ち、ラジオ波燃灼治療(RFA)や末梢カテーテル治療(EVT)にも参画し、業務拡大の一環としてチーム医療強化による診療の質の向上にも貢献できるように日々努力を続けています。

その他

24時間血圧を自動測定するABPMや、胃の中に存在するピロリ菌の有無を確認する除菌判定検査(尿素呼気試験)なども行っています。

3.チーム医療

当院では臨床検査技師も入院患者さんがより安全で有効な治療を受けられるように、医師・看護師、薬剤師、その他の医療スタッフとともに、以下の医療チームの一員として参加しています。

・ICT(感染対策チーム)

・AST(抗菌薬適正使用支援チーム)

・NST(栄養管理サポートチーム)

・糖尿病治療支援チーム

・DMAT(災害派遣医療チーム)

4.外部精度管理

当院では毎年、臨床検査値の正確性と信用性を担保するため、以下の全国レベルの外部精度管理調査に参加し、優秀な成績を納めています。患者さんが正確な検査データを基に、より安全で適切な治療を受けられるように日々努力を続けています。

・日本医師会

・日本臨床衛生検査技師会

・群馬県臨床検査精度管理協議会

令和2年度臨床検査技師養成大学病院臨地実習受入れ実績

SARS-COV-2感染拡大のため、残念ながら受入は辞退しました。